今年春天,毛田镇红旗村通过“走出去”和“引进来”,因地制宜,科学引导村民发展稻蛙共生生态种养农业。短短四个多月,小小青蛙成了村里炙手可热的致富“金蛙”。

水渠交错、阡陌纵横,毛田镇红旗村的青蛙养殖基地里蛙声一片。每天清晨,村民刘卫民、谢新时夫妻俩起床的头一件事就是到基地查看稻田蛙的生长情况。

刘卫民是红旗村建档立卡的贫困户,今年四月,在驻村帮助队的带领下,村里成立养蛙专业合作社,他凑了三万元资金入股,头一个报名加入合作社。

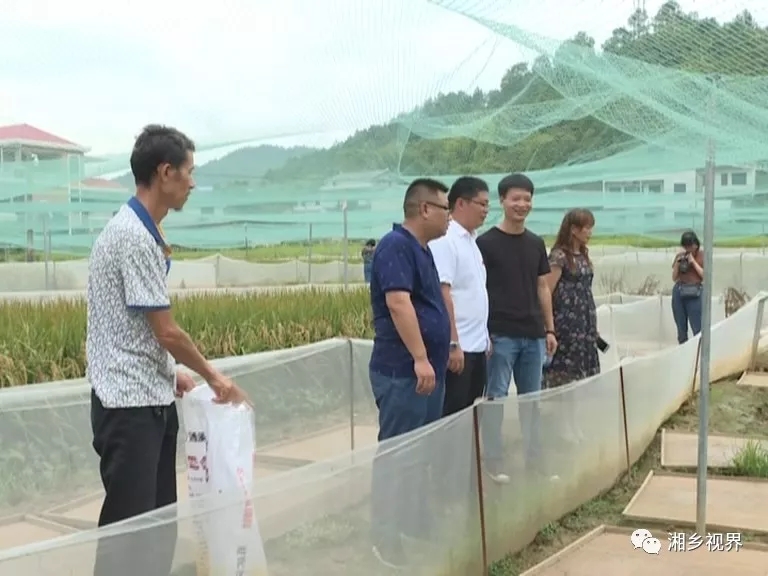

红旗村位于我市南部边陲,三面环山,一面临水,拥有极为优良的生态环境。但长久以来,除了传统的水稻种植,村里再没有别的产业了。本村缺乏养蛙能手,合作社便从外地请来资深师傅,手把手指导养殖。

刘卫民夫妻俩是众多学习养蛙的社员最勤劳肯学的,因此合作社聘他俩为技术员,负责全社100亩稻蛙共生基地的日常管理。自打当上了“蛙司令”,刘卫民夫妻俩每天都要到基地转悠好几个来回,无微不至地照顾这群稻田蛙。工作虽然忙碌,但收入也跟着水涨船高。刘卫民告诉记者:以前一个人每个月两三千,现在两个人在这里做有六千。

四个多月过去了,在刘卫民夫妻俩的精心管理下,小小的蝌蚪长成了活蹦乱跳的稻田蛙,平均每只重量都在一两多以上。合作社负责人算了一笔账,基地的生态水稻加上稻田蛙和泥鳅,每亩纯收入在14000元以上,与每亩单一种植水稻纯收入1000元相比,每亩增收1.3万元。像刘卫民这样在合作社入了股的村民,年底还能享受丰厚的红利。

目前,红旗村的稻田蛙养殖专业合作社共有社员37户,其中10户是精准扶贫对象。这10户不仅免费享受合作社一股的红利,还在合作社务工,平均每户年收入增加8500元以上。

眼下,稻谷已经成熟,稻田蛙也陆续上市。由于生态养殖,这些蛙品质优良,吸引不少商贩主动上门采购。红旗村探索稻蛙共生生态种养模式首战告捷,这大大坚定了大家发展高效生态农业的信心,许多村民也跃跃欲试。